Blogs

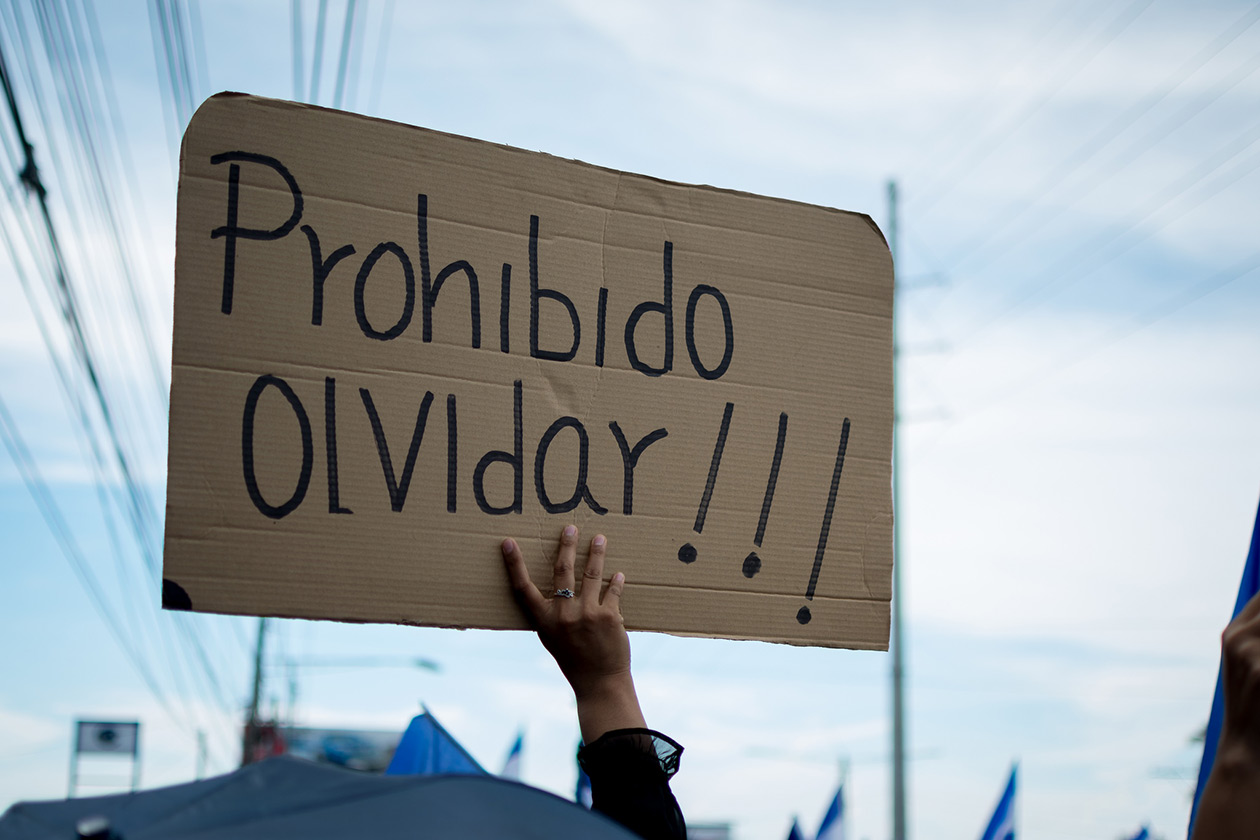

"Es una forma de que la lucha política regrese a los salones donde los viejos conocidos de la clase política se reúnen para decidir".

Los conflictos políticos se resuelven, inevitablemente, tarde o temprano, o la sociedad en que ocurren deja de existir. Y lo más probable es que se resuelvan a través de métodos y usos que vienen del pasado: la tradición. Aquello de que “el ser humano es animal de costumbres” describe una inercia poderosísima. Oponerse a ella cuesta. A veces cuesta la vida. Es oponerse a las creencias, pocas veces razonadas, que son la herencia y testamento de millones de vivos y muertos.

Y, sin embargo, lo nuevo siempre lucha por brotar; lo verde quiere ser verde, la hoja quiere abrirse y recibir el sol; el futuro quiere ser, y quiere ser diferente del pasado. Es una lucha perenne. Y es un choque especialmente violento de tiempo en tiempo, cuando se extiende la percepción de que el pasado se ha vuelto una carga indeseable, una condena injusta. Como en la Nicaragua actual.

Esa es la raíz de muchos dilemas que parecen tácticos, pero que son más profundos, más del alma de una nación que se debate entre aceptar otra vez la costumbre, el hábito, la inercia, y romper, sufrir el desgarre, lanzarse al viento agitado que esparce lo nuevo. Un salto que es casi un salto al vacío.

En medio de ese dilema, gente de buena voluntad puede optar por lo viejo o por lo nuevo. “Dialoguemos con Ortega”, “hay que hacer la guerra”, “ojalá invada Estados Unidos”, son lo viejo. “Revolución democrática”, “desobediencia civil”, “insurrección pacífica” son lo nuevo.

Por supuesto, lo viejo puede encontrarse, en el camino, con el cambio. Pero, si el camino del cambio es el camino de lo viejo, nos llevará, en un círculo perverso, de regreso a lo viejo.

Dialoguemos con Daniel Ortega y llegaremos a un pacto entre cúpulas, al nefasto Kupia Kumi. Hagamos la guerra, y tendremos, en el mejor de los casos, el triunfo de un grupo armado sobre el otro. Invitemos la invasión, y tendremos no solo guerra, sino todas las otras cosas que las invasiones acarrean: cipayos, traidores, mártires, parásitos, más la huella permanente de otra derrota. Porque una invasión no solo subyuga (aunque sea legítimamente) al enemigo que nos oprime. También es una lápida sobre nuestra autonomía, que reza: “incapaces de gobernarse por sí mismos”.

El cambio en el camino de lo viejo

Entender por qué han cambiado las cosas es tan difícil como aprender a cambiarlas. De hecho, la dificultad de la primera es causa de la segunda. El FSLN creyó en su momento haber ganado la guerra a Somoza, lo cual afianzó su visión del mundo, las inclinaciones estratégicas de sus líderes, y la fe de sus seguidores. De manera similar, es posible que quienes hoy abogan por un diálogo con la dictadura para propiciar su reemplazo vean caer al orteguismo, y crean que fue su estrategia la que lo hizo caer. Dirán, como el FSLN antes de ellos: “teníamos razón”.

Estos espejismos reflejan nuestra limitada inteligencia intuitiva de lo contemporáneo, que hace más importante estudiar el pasado y someter el presente a riguroso examen analítico. Porque tarde o temprano el cambio ocurre, caen las dictaduras, los tiranos se mueren, mundos nuevos nacen, las generaciones jóvenes surgen y las viejas se hunden. Y no es necesariamente por lo que creíamos hacer, aunque lo que hacíamos incidiera en el resultado. En el caso de las dos dictaduras arriba mencionadas, por ejemplo, una hipótesis alternativa es que el origen de su derrota es haber sido carcomidas fatalmente por la corrupción y la violencia irracional. Frutas que caen podridas, o árboles que mueren de pie, como alguien escribió.

Por eso, que mueran no debe sorprender, que caigan es lo que cabe esperar. De ahí que el objetivo de la lucha democrática no puede ser únicamente acelerar la caída del régimen opresor, sino –lo más importante–asegurarse de que la opresión no renazca. Lograr que de una vez por todas la democracia y la libertad sean el piso de nuestras aspiraciones, que no tengamos que vernos con vergüenza en el espejo al compararnos con otros países cuyas energías de cambio no precisan ser empleadas en sacar del poder a una pandilla de sicarios, donde nadie tiene que temer por su vida si no está de acuerdo con el gobierno de turno, donde podemos luchar sin ir a la guerra y por metas más altas que la supervivencia, donde el ingenio y la belleza del pueblo pueden florecer en toda su maravillosa diversidad.

¿Tiene sentido la estrategia de diálogo con la dictadura?

Por eso, aunque el destino del orteguismo sea el de la fruta prohibida o el del árbol que muere carcomido y de pie, es imprescindible discutir la lógica de las diferentes propuestas de estrategia y preguntarse si contribuyen a ambas metas: acelerar la transición y construir la libertad. Esta es la gran interrogante: ¿puede esperarse que la estrategia de diálogo contribuya a reemplazar la dictadura con un régimen duradero de libertad e igualdad?

Lo dudo mucho. Vamos a los hechos:

1. El diálogo ha sido más que todo un arma eficiente en manos de la dictadura. Cuando el régimen, desbordado por la movilización popular, se tambaleaba, Ortega logró que se diera una pausa fatídica en la protesta popular, tras llamar a un diálogo cuya aceptación sin condiciones presentó el cardenal Leopoldo Brenes. Lo que ocurrió después es conocido, pero vale la pena recordarlo: mientras la oposición hablaba de reformas y elecciones adelantadas (que ocurrirían en cuestión de meses) Ortega y Rosario Murillo reclutaban y movilizaban a quienes pronto serían sus renovadas fuerzas paramilitares, sus escuadrones de la muerte. Semanas después el FSLN desataría una contraofensiva brutal, criminal, sin precedente en nuestra historia, contra el movimiento de los ciudadanos autoconvocados. La contraofensiva fue un innegable éxito táctico para el régimen. También hay que recordar que los principales promotores de la estrategia del diálogo en estos momentos, los más acaudalados empresarios del país, se negaron a apoyar con su peso económico a los ciudadanos que habían ocupado las ciudades y el campo de manera pacífica.

2. El diálogo ha sido, y sigue siendo, una estrategia de desmovilización de los ciudadanos insurrectos, una manera de reducir el protagonismo del pueblo, y hacer que el epicentro de la lucha política regrese a los salones donde los viejos conocidos de la clase política se reúnen para decidir—por el momento—el final del conflicto. Esto ha sido así a través de toda nuestra historia. Los poderosos pactan y se reconcilian mientras la sangre de los rebeldes empapa aún los campos y las calles del país. Relatar esto no es necesariamente condenar moralmente a cada uno de los miembros de las élites que empujaron y empujan en esta dirección. En muchos casos es sencillamente la manera que han, o hemos todos, heredado; es así que saben actuar, que se sabe actuar; es la tradición. Pero ya sabemos que la nuestra no es una tradición de democracia, sino de caudillismo y autoritarismo en todos sus trajes, desde el mesianismo vanguardista hasta el desdén oligárquico de algunos hacia el otro, el que nunca ha sido visto como un igual, como un verdadero ciudadano. Esta tradición es más fuerte que la dictadura de turno, y es, francamente, el verdadero enemigo. Hay algo pernicioso en el funcionamiento de una sociedad que promueve y protege esas tendencias. Una especie de anticuerpo antidemocrático. Nótese, por ejemplo, cómo vanguardistas y oligarcas se sientan a la mesa con mayor aparente comodidad que la que muestran ante la presencia o la crítica de las fuerzas ciudadanas emergentes, de las fuerzas renovadoras. Nótese, que si bien es cierto esta vez lograron entrar a los salones algunos representantes de esas fuerzas, como los estudiantes y los líderes campesinos, ya han sido en gran medida neutralizados, han dejado de ocupar primera línea; sobre ellos ha caído con fuerza desproporcionada la represión. No digo que haya sido un “plan” de los opositores tradicionales librarse así del resto, apenas describo la dinámica observable y los resultados, que son demasiado parecidos a todo lo que antes ha ocurrido en la historia de Nicaragua como para clasificarlo bajo el membrete de “accidente”.

¿Puede construirse la democracia de esta manera?

Y si hemos llegado a este punto, en el que los únicos que pueden iniciar tales encuentros son el gobierno y los grandes empresarios, es precisamente porque el pueblo está desmovilizado, víctima de la represión infernal, pero también de la pasividad que los mismos empresarios infundieron en el movimiento opositor cuando (tengo que usar comillas) “se unieron a la lucha”. Casi sobra añadir que una vez que se supo de la reunión, la Alianza Cívica se apresuró a respaldar lo actuado. Quizás no sea coincidencia que en el comunicado de los empresarios la Alianza sea nombrada como única interlocutora en un próximo diálogo.

Si la dinámica inherente en la sociedad nicaragüense, producto de siglos de historia colonial y postcolonial, tiende a excluir a grandes segmentos de la población de las grandes decisiones, y por supuesto, del diseño mismo del estado (lo cual implica que se les impide ser socios con plenos derechos en ese estado), cabe la pregunta: ¿Pueden los grupos que quedan alrededor de la mesa construir una alternativa democrática a la dictadura orteguista?

A mi entender, si no hacemos un esfuerzo social consciente para oponernos a la tendencia “natural” descrita anteriormente, lo más probable es que no; que caminando al norte lleguemos al norte, que haciendo lo mismo que se ha hecho antes, lleguemos al mismo resultado.

Ya tenemos, en los últimos acontecimientos, un triste augurio de ese posible desenlace: cuatro multimillonarios reciben el privilegio de entrevistarse con el dictador y presentarle—según dicen ambas partes—una invitación para reiniciar el diálogo. Llevan con ellos al solícito cardenal Brenes, a quien supuestamente invitan poco antes de la reunión. De lo que se discute–y se discute como si los presentes representaran a la ciudadanía– se sabe solo lo que los presentes deciden revelar, en pronunciamientos por demás escuetos, y en las respuestas evasivas y cantinflescas del cardenal ante las cámaras.

Aparentemente creen tener derecho a discutir en privado los asuntos públicos, como adultos decidiendo por los niños mientras estos duermen.

Y yo pregunto: ¿Alguien puede pensar, después de ver este espectáculo, que sin presión popular los poderosos de las castas dominantes van a ceder sus espacios y construir la democracia? “La respuesta—como diría Dylan—flota en el viento”.